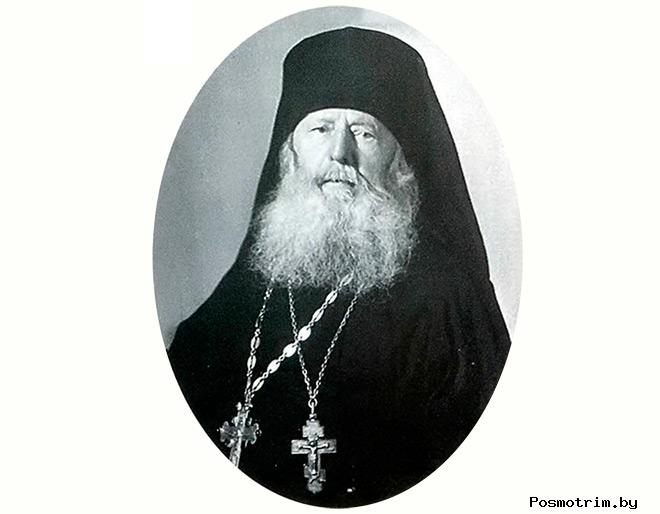

Архимандрит Никандр (Николаев)

На фото: Архимандрит Никандр (Николаев), настоятель Преображенского храма в Спас-Загорье в 1947— 1973 годах.

Архимандрит Никандр (Николаев) — человек удивительной судьбы, жизнь которого сегодня в пересказах начинает приобретать черты мифа.

Пятый десяток лет уже пошел с тех пор, как почившего архимандрита Никандра (Николаева) при огромном стечении народа похоронили в церковной ограде Преображенского храма в Спас-Загорье. Многолетнего настоятеля, возродившего древнюю церковь после возвращения ее верующим в 1947 году, с благодарностью вспоминают до сих пор, но вот в чем дело — встречающиеся на просторах Интернета тексты, ему посвященные и базирующиеся в основном на устных рассказах его многолетнего друга, ныне покойного протоиерея Вадима Красноцветова, становятся все больше похожи на литературный миф, легенду.

Они повторяют друг друга, произвольно комментируют несомненные факты, обрастают невозможными подробностями, и есть ощущение, что скоро закроют от нас реальную жизнь реального человека, усердного пастыря, ревностно стоявшего на защите православия в стране, где государственной религией был провозглашен атеизм.

Эти тексты следует постоянно сверять с первоисточником — записанным на магнитофонную пленку голосом отца Вадима Красноцветова, в почти фольклорной традиции рассказывающего слушателям о жизни архимандрита Никандра. Понимая при этом, что и сам отец Вадим в своем повествовании мог что-то забыть, а что-то подвергнуть литературной обработке.

Попробуем собрать объективные факты жизненного пути настоятеля Преображенской церкви, отметив возможные преувеличения, которые часто возникают в живой речи, живом общении.

Итак, мирское имя отца Никандра — Николай Николаевич Николаев («Николай в кубе»). Где, в какой семье он родился, какое образование получил — не вполне понятно. Известен год его рождения — 1876-й.

Далее — большой временной перерыв, и следующее несомненное известие — в годы Первой мировой войны Н. Н. Николаев служил в армии военным фельдшером. Вывод: он имел среднее медицинское образование. Тут два варианта — либо наш герой получил фельдшерское звание, поработав при военном госпитале, либо окончил фельдшерскую школу. Вероятнее, учитывая некоторые косвенные свидетельства, второе. Между тем, мы знаем, что в дореволюционной России при зачислении в подобные заведения предпочтение отдавалось крестьянским детям, имеющим за спиной трехгодичную народную школу. То есть, скорее всего, будущий монах был выходцем из низших социальных слоев — социальные шлюзы в эпоху Николая II работали замечательно, пополняя ряды интеллигенции большим количеством даровитых детей крестьян и рабочих.

Следующий факт гораздо интереснее. Еще до революции Николай Николаев, человек не слишком церковный, даже легкомысленный, любящий увеселения, в одном из женских монастырей видит монахиню и «насмерть» влюбляется в нее. Да и не в простую монахиню, а в ближайшую родственницу (чуть ли не племянницу) будущего Патриарха Тихона. Она в ужасе отвергает его ухаживания, но Николай Николаевич продолжает преследовать ее. После революции и разгрома обители монахиня скрывается где-то на Украине, но влюбленный фельдшер находит ее и там.

Долго ли, коротко ли, родные и знакомые убеждают монахиню, что в условиях развернутого властями жесткого атеистического террора ей лучше оформить фиктивный брак с Николаевым, и она идет на это, заранее обговорив с ним, что жить они будут, как брат и сестра. Тот соглашается в надежде по прошествии времени «переписать» эту договоренность, однако жена его остается тверда — и всю совместную жизнь они действительно прожили, как брат и сестра.

Из всего этого можно было бы «соорудить» сюжет плутовского романа, и всё эго было бы даже забавно, если не было бы столь трудно и в конечном счете промыслительно. Потому что не повстречай Николай Николаев свою суженую, не влюбись в нее — и никогда не было бы архимандрита Никандра: он почти наверняка прожил бы совершенно иную жизнь. Мы более чем уверены: именно по настоянию своей жены Николай Николаевич накануне Великой Отечественной войны стал священником.

Война — особая глава в его судьбе. Отец Николай оказался на территории, которую контролировал партизанский отряд знаменитого С. Ковпака. Батюшка не только окормлял свою паству, но и лечил заболевших или раненых партизан. В рассказах об этом времени его жизни тоже полно мифов (вроде того, как он летал на самолете в тыл к немцам за лекарствами), но нашедшая отца Николая в 1947 году медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» говорит сама за себя.

А потом он овдовел, после чего поступил в число братии Псково-Печерского монастыря, где был пострижен в монашество с именем Никандр. В 1947 году отца Никандра, уже в сане игумена, назначили к только что переданному Церкви Преображенскому храму в Спас-Загорье.

Далее канва его жизни была уже неотменима; вектор, заданный давней встречей с монахиней, тайного смысла которой он долго понять не мог, работал без сбоев.

Архимандрит Никандр, добрый с паствой, но весьма решительный, когда требовалось защитить свой храм или помочь ему, исполнил свое призвание — возродить древнюю церковь к полноценной жизни и превратить ее в признанный духовный центр. Завершив свою миссию, он отошел ко Господу, не дожив всего трех лет до столетнего юбилея.