Кинешма достопримечательности

Содержание:

Кинешма — один из самых уютных волжских городов. Старая его часть размерами невелика — как раз подходит для необременительных прогулок; дореволюционная застройка почти не обезображена современными зданиями и насыщена уникальными достопримечательностями Кинешмы.

Все это, вкупе с исторической памятью о тех, кто был тесно связан с Кинешмой, создает особую атмосферу, очаровывающую заглянувшего в этот город путника.

Волжский бульвар в Кинешме

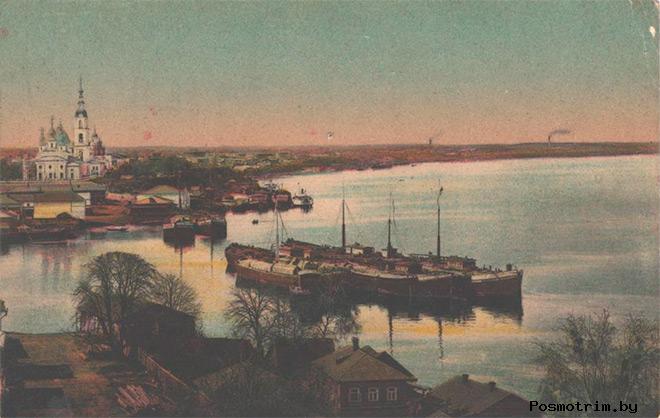

Волжский бульвар — улица города Кинешма, особо охраняемая природная территория Ивановской области. Протянулся вдоль правого берега Волги в центральной части города Кинешмы.

Волжский бульвар Кинешмы разбит на валах старой крепости. Это одно из самых живописных мест Кинешмы. Справа открывается вид на Волгу и заволжские дали, слева — вереницей тянутся памятники архитектуры первой трети XIX века: бывшие Присутственные места, здание Дворянского собрания, казначейство... За казначейством Волжский бульвар разрывается небольшой площадью с памятником «вождю мирового пролетариата».

На другой стороне площади наше внимание непременно привлечет нарядное трехэтажное здание с выкрашенными в разные цвета этажами. На нем есть памятная табличка: «Памятник архитектуры кон. XVIII в. Дом купца А.П. Грязнова, в кон. XIX в. владелец — нотариус Н. П. Городецкий». Тут есть некоторая загадка, потому что в специальных трудах, посвященных кинешемским памятникам, утверждается, что этот дом строился во второй половине XIX столетия для местной жандармерии (в пристройке к нему и сейчас располагается полиция). Изначально он был двухэтажным, третий этаж появился в 1950-х годах — на то, что здание надстраивалось, указывает профилированный карниз, который тянется над вторым этажом. Некоторые архитектурные детали (слабо выдвинутые ризалиты, руст, форма наличников) подсказывают, что правы все-таки авторы специальных трудов, а не те, кто сочинил памятную табличку, что, между тем, не умаляет художественной ценности прекрасно отреставрированной (а это вовсе не правило для Кинешмы) постройки.

На другой стороне площади наше внимание непременно привлечет нарядное трехэтажное здание с выкрашенными в разные цвета этажами. На нем есть памятная табличка: «Памятник архитектуры кон. XVIII в. Дом купца А.П. Грязнова, в кон. XIX в. владелец — нотариус Н. П. Городецкий». Тут есть некоторая загадка, потому что в специальных трудах, посвященных кинешемским памятникам, утверждается, что этот дом строился во второй половине XIX столетия для местной жандармерии (в пристройке к нему и сейчас располагается полиция). Изначально он был двухэтажным, третий этаж появился в 1950-х годах — на то, что здание надстраивалось, указывает профилированный карниз, который тянется над вторым этажом. Некоторые архитектурные детали (слабо выдвинутые ризалиты, руст, форма наличников) подсказывают, что правы все-таки авторы специальных трудов, а не те, кто сочинил памятную табличку, что, между тем, не умаляет художественной ценности прекрасно отреставрированной (а это вовсе не правило для Кинешмы) постройки.

Далее Волжский бульвар выводит к зданию Кинешемского драматического театра. В наше время это здание, возведенное в конце 1970-х годов, смотрится довольно «монструозно» — в декорациях-то старой Кинешмы! — однако находится оно почти на окраине центральной части, неподалеку от Казоги, и общий архитектурный пейзаж не слишком портит. Для самого театра его строительство в свое время, конечно же, было благом — получив новый дом, артисты смогли играть в нормальных условиях. Театр ведет свою историю с 1897 года и, разумеется, носит имя Александра Николаевича Островского, который, подолгу живя в своей усадьбе Щелыково неподалеку от Кинешмы, город этот очень любил и с удовольствием по Волжскому бульвару прогуливался («Что за реки, что за горы, что за леса!.. — писал об этих местах знаменитый драматург. — Если бы этот уезд был подле Москвы или Петербурга, он давно бы превратился в бесконечный парк, его бы сравнивали с лучшими местами Швейцарии, Италии... А какие там люди!..»). Здесь, кстати, Я. Протазанов снимал в 1930-х годах «Бесприданницу». Сам сюжет этой пьесы Островский заимствовал из кинешемской криминальной хроники в ту пору, когда служил в Кинешме мировым судьей.

Далее Волжский бульвар выводит к зданию Кинешемского драматического театра. В наше время это здание, возведенное в конце 1970-х годов, смотрится довольно «монструозно» — в декорациях-то старой Кинешмы! — однако находится оно почти на окраине центральной части, неподалеку от Казоги, и общий архитектурный пейзаж не слишком портит. Для самого театра его строительство в свое время, конечно же, было благом — получив новый дом, артисты смогли играть в нормальных условиях. Театр ведет свою историю с 1897 года и, разумеется, носит имя Александра Николаевича Островского, который, подолгу живя в своей усадьбе Щелыково неподалеку от Кинешмы, город этот очень любил и с удовольствием по Волжскому бульвару прогуливался («Что за реки, что за горы, что за леса!.. — писал об этих местах знаменитый драматург. — Если бы этот уезд был подле Москвы или Петербурга, он давно бы превратился в бесконечный парк, его бы сравнивали с лучшими местами Швейцарии, Италии... А какие там люди!..»). Здесь, кстати, Я. Протазанов снимал в 1930-х годах «Бесприданницу». Сам сюжет этой пьесы Островский заимствовал из кинешемской криминальной хроники в ту пору, когда служил в Кинешме мировым судьей.

На площади перед театром в 2005 году установили бюст драматурга.

Здесь же, на площади, сохранился неплохой памятник модерна. Сам этот стиль был не слишком востребован в дореволюционной Кинешме — это, видимо, можно объяснить тем, что к началу XX века, когда модерн проник в русскую провинцию, необширная территория старой Кинешмы (напомним, что она располагается на небольшом полуострове) была уже практически полностью застроена добротными каменными домами. То есть здание, которое ныне занято ЗАГСом, является в некотором роде уникальным — оно построено в 1913 году купцом И. Шемякиным с явной оглядкой на тогдашние столичные образцы. Дом северным, наиболее нарядным, фасадом выходит на Волгу; в центральном ризалите на втором этаже устроен балкон с кованой решеткой; верхние окна украшены характерными для модерна сандриками. Щипцовый фронтон, облицованный метлахской плиткой (как и верхняя часть фасада под карнизом) — тоже элемент из арсенала модерна. Смотрится неплохо.

Здесь же, на площади, сохранился неплохой памятник модерна. Сам этот стиль был не слишком востребован в дореволюционной Кинешме — это, видимо, можно объяснить тем, что к началу XX века, когда модерн проник в русскую провинцию, необширная территория старой Кинешмы (напомним, что она располагается на небольшом полуострове) была уже практически полностью застроена добротными каменными домами. То есть здание, которое ныне занято ЗАГСом, является в некотором роде уникальным — оно построено в 1913 году купцом И. Шемякиным с явной оглядкой на тогдашние столичные образцы. Дом северным, наиболее нарядным, фасадом выходит на Волгу; в центральном ризалите на втором этаже устроен балкон с кованой решеткой; верхние окна украшены характерными для модерна сандриками. Щипцовый фронтон, облицованный метлахской плиткой (как и верхняя часть фасада под карнизом) — тоже элемент из арсенала модерна. Смотрится неплохо.

Вознесенская церковь Кинешма

Вознесенская церковь в Кинешме - это храмовый комплекс, раньше состоявший из двух церквей и колокольни и построенный на месте упраздненного Вознесенского женского монастыря, который был основан после трагедии 1609 года — сюда инокинями поступили вдовы и дочери-сироты погибших в бою с поляками кинешемцев.

Зимний каменный храм, освященный во имя Иоанна Златоуста, был возведен в 1760 году. В 1779 году рядом выросла летняя Вознесенская церковь, одновременно поставили отдельно стоящую столпообразную колокольню. Колокольню спроектировали в барочном стиле, а вот Вознесенский храм архитектурно во многом наследовал Успенскому собору — тут мы встречаемся с тем же двусветным четвериком (правда, шестистолпным), увенчанным пятиглавием. Световые барабаны, аттик с имитирующими закомары полукруглыми нишами, утопленные в арки окна — всё это мы видели и в Успенском соборе. Те же элементы использовались и в Златоустовском храме, однако он был поменьше размерами, имел трапезную и одну (вместо трех) приземистую апсиду.

В 1876 году в семье настоятеля Вознесенского храма священника Сергия Преображенского родился мальчик, получивший в крещении имя Вениамин. В 1917 году в этой же церкви Вениамин Преображенский начал свое церковное служение в качестве псаломщика. Несколькими годами позже он был хиротонисан во епископа Кинешемского и ныне известен как святитель и исповедник Василий Кинешемский.

В конце 1920-х годов церкви Вознесенского храмового комплекса были закрыты, чуть позже богоборцы уничтожили колокольню. Летний храм при этом переоборудовали под краеведческий музей; зимней церкви повезло меньше — ее ждала складская судьба, а в 1950-х годах в здании церкви Иоанна Златоуста устроили учебные мастерские химико-технологического техникума. И если Вознесенскому храму в конце 1980-х годов реставраторы вернули первоначальный облик, после чего он был возвращен Церкви, то Златоустовский храм до сих пор стоит без куполов и с ободранными стенами. Увы.

Площадь Революции в Кинешме

Площадь Революции в Кинешме прежде называлась Базарной (или Торговой).

На площади Революции средоточие городской жизни Кинешмы. Сама по себе площадь огромна и даже несколько пустынна, что в немалой степени является следствием большевистских разрушительных экспериментов: до революции ее пространство оформляли две барочные церкви — Воскресенская и Крестовоздвиженская, 1720 и 1744 годов постройки соответственно, — богоборцы стерли их с лица земли. Сейчас пустынность несколько оживляется Крестовоздвиженской часовней с памятником воеводе Федору Боборыкину да двумя корпусами Торговых рядов, но этого явно недостаточно для более «материального» восприятия площади.

Впрочем, если бросить взгляд по ее периметру, то для любителя старины это станет опытом радостным — тут есть, на что посмотреть, особенно с восточной стороны, где по Рылеевской улице (бывшей Благовещенской) в ряд выстроились вполне оригинальные памятники дореволюционной застройки. Они украшают створы главных улиц, отходящих от площади. Например, в ее юго-западном углу, в самом начале улицы Комсомольской (бывшей Песочной), стоит двухэтажный дом с забавной угловой башенкой — это бывший магазин купца А. Г. Елисова. Построен он явно во времена моды на эклектику — более всего заимствований в нем из позднего классицизма, который во второй половине XIX столетия смотрелся уже почти экзотикой. Любопытно, что на втором этаже этого здания в начале XX столетия действовал электротеатр «Амур», где кинешемцы смотрели первые кинофильмы.

Еще одна примечательная постройка — дом, «открывающий» улицу Советскую и находящийся напротив Успенского собора. Он, подобно многим зданиям Кинешмы, снабжен табличкой, которая сообщает: «Памятник архитектуры втор. пол. XIX в. Дом купца И. А. Поленова. В конце XIX в. владелец — купец И. Г. Тихомиров». А вот что написано о визите в Кинешму великих князей Николая и Михаила Николаевичей в книге «Воспоминания о путешествиях высочайших особ благополучно царствующего императорского дома Романовых в пределах Костромской губернии» (1859): «Того же числа (9 августа 1850 года. — Прим, ред.) их императорские высочества посетили кинешемский Успенский собор... Из собора, после краткого молебствия и многолетия августейшему дому, их императорские высочества посетили дом купца Поленова, коего отец в звании градского головы имел счастье встречать августейшего их родителя, блаженной памяти государя императора Николая Павловича, где изволили кушать...» Следует думать, что могучий купеческий особняк тогда был только-только отстроен и отделан и наиболее подходил для приема великих князей «на обед».

Еще одна примечательная постройка — дом, «открывающий» улицу Советскую и находящийся напротив Успенского собора. Он, подобно многим зданиям Кинешмы, снабжен табличкой, которая сообщает: «Памятник архитектуры втор. пол. XIX в. Дом купца И. А. Поленова. В конце XIX в. владелец — купец И. Г. Тихомиров». А вот что написано о визите в Кинешму великих князей Николая и Михаила Николаевичей в книге «Воспоминания о путешествиях высочайших особ благополучно царствующего императорского дома Романовых в пределах Костромской губернии» (1859): «Того же числа (9 августа 1850 года. — Прим, ред.) их императорские высочества посетили кинешемский Успенский собор... Из собора, после краткого молебствия и многолетия августейшему дому, их императорские высочества посетили дом купца Поленова, коего отец в звании градского головы имел счастье встречать августейшего их родителя, блаженной памяти государя императора Николая Павловича, где изволили кушать...» Следует думать, что могучий купеческий особняк тогда был только-только отстроен и отделан и наиболее подходил для приема великих князей «на обед».

Главное украшение площади Революции — так называемые Красные торговые ряды. С восточной стороны они имеют два этажа, а с западной — один, являясь, таким образом, своеобразной «подпоркой» Соборной горы. Строилось здание на рубеже XIX—XX веков в духе все той же модной тогда эклектики, с сочетанием элементов «кирпичного стиля», модерна и романской архитектуры. В центральной части — довольно высокий щипцовый аттик; по бокам — почти традиционные для провинциального зодчества эпохи восьмигранные купола; крыша, кроме того, оживлена тумбами, соответствующими фасадным пилястрам и как бы их продолжающими; во втором этаже — сдвоенные окна с полуциркульными завершениями, оформленные широкими арками... Выглядит довольно изящно и вместе с тем фундаментально. Купечество к началу XX века явно повысило свой культурный уровень, эстетически образовалось, чему Красные торговые ряды служат прямым подтверждением, ведь заказ на эту постройку исходил от кинешемских купцов и возводилась она на их деньги.

Благовещенская церковь в Кинешме

Трехпрестольную Благовещенскую церковь в Кинешме — ту самую, на фоне которой Борис Кустодиев писал своих купчих, — при желании тоже можно отнести к архитектурному ансамблю Базарной площади: храм этот стоит в пятидесяти метрах к югу от нее.

Построили Благовещенскую церковь в 1805 году: первоначально основной четверик и колокольня не были соединены; позже их объединили в одно здание посредством обширной трапезной.

Стиль храма — переходный от барокко к классицизму, причем барочных элементов больше в верхней части; нижняя часть постройки — правоверно классицистическая.

До революции в Благовещенской церкви хранилась икона преподобного Михаила Малеина, являвшаяся, согласно преданию, вкладом царя Михаила Федоровича. В советское время этот образ пропал.

Само здание (церковь упразднили в конце 1920-х годов), переданное швейной артели «Путь к победе», немало пострадало, и уже в 1960-х годах, когда из него вывели швейное производство, заменив его складом, находилось в удручающем состоянии.

В 1980-х годах казалось, что храм обречен, однако пришедшие в него реставраторы совершили настоящий подвиг, вернув Благовещенскую церковь Кинешмы к жизни. Правда, к 1990-м годам советское государство, дышавшее на ладан, было уже не в состоянии реставрировать памятники истории и культуры — и тогда за дело взялся образованный в 1993 году при храме православный приход, закончивший то, что не успели закончить реставраторы.

Заречье Кинешма

Заречье отделено от центральной части города рекой Кинешемкой, через которую переброшен металлический Никольский мост, построенный в 1959 году вместо прежнего деревянного. Недалеко от него, на Юрьевецкой улице, обнаружим два (а точнее, даже три) интереснейших храма Заречья.

Спасо-Преображенский храм в Заречье - первое каменное здание Кинешмы и единственный «след» XVII века на карте города. Построен в 1694 году на средства жителя посада Лаврентия Тюрина. Спустя столетие к основному четверику пристроили два придела. Шатровая (кто бы сомневался!) колокольня храма погибла в советскую эпоху. Здание несет на себе черты ярославской школы зодчества XVII века, переживавшей в те времена расцвет, — характерны в этом смысле структура церкви, ее декор, форма куполов.

Большевики не пощадили древнейший памятник в Заречье Кинешмы. Закрытый в конце 1920-х годов, храм был приспособлен под красноармейский клуб, позже в нем размещались кинотеатр, склад, литейный цех. Здание при этом беспощадно «модернизировалось» — оно утратило купольную часть и церковную ограду. В 1995 году наполовину разрушенный храм вернули верующим — ныне он полностью восстановлен и, наряду со стоящей напротив, через дорогу, Успенской церковью, является главным архитектурным акцентом заречной части города.

Большевики не пощадили древнейший памятник в Заречье Кинешмы. Закрытый в конце 1920-х годов, храм был приспособлен под красноармейский клуб, позже в нем размещались кинотеатр, склад, литейный цех. Здание при этом беспощадно «модернизировалось» — оно утратило купольную часть и церковную ограду. В 1995 году наполовину разрушенный храм вернули верующим — ныне он полностью восстановлен и, наряду со стоящей напротив, через дорогу, Успенской церковью, является главным архитектурным акцентом заречной части города.

Упомянутая Успенская церковь в Заречье Кинешмы строилась в 1747 году на слободском кладбище. Одноглавый храм с пристроенным с юга к трапезной приделом имеет барочный облик: на четверик водружены два уменьшающихся в высоту восьмерика с небольшим граненым барабаном. Просто и изящно; при этом выгодное расположение добавляет постройке очарования. Успенский храм был летним, и в 1754 году рядом с ним, ближе к берегу Волги, возвели теплую Христорождественскую церковь.

Обе церкви были закрыты в 1937 году и приспособлены под производственные нужды. Верующим их вернули в 1993 году. Успенский храм от богоборцев пострадал меньше, чем Христорождественский, — ныне летняя церковь отремонтирована, в ней совершаются богослужения. В церкви Рождества Христова продолжаются восстановительные работы.

Крестные ходы в Кинешме

Крестные ходы — не редкость в Кинешме.

Общегородской крестный ход в Кинешме бывает 4 ноября, в день празднования Казанской иконе Божией Матери, напрямую связанного с освобождением Москвы от поляков в 1612 году, которое обозначило конец русской Смуты. Смута, как мы помним, коснулась и разоренной интервентами Кинешмы, здесь сохраняется память о подвиге кинешемского ополчения во главе с воеводой Федором Боборыкиным в 1609 году.

Утром 4 ноября в Успенском соборе служатся две литургии, после чего из храма выходит крестный ход с местным списком чудотворного Казанского образа Божией Матери и по Рылеевской улице направляется к Базарной площади (ныне площади Революции), к Крестовоздвиженской часовне, поставленной на братской могиле кинешемцев, погибших в 1609 году в схватке с поляками.